随着空间数据在各行业中应用的广泛与深入,分布式异构空间数据共享与分布式应用的需求越来越迫切。研究分布式异构空间数据无缝集成与查询优化关键技术,是发展分布式空间数据库和GIS应用本身的需要,对于丰富分布式异构空间数据库和GIS的理论有重要意义。本课题主要围绕分布式异构空间数据无缝集成中涉及的异构空间数据模式集成、无缝可视化集成、无缝查询与优化以及分布式异构空间数据集成体系架构等关键技术展开深入研究。

模式集成的主要任务是将各个局部场地异构模式集成为全局模式,用户直接基于全局模式提交查询请求。模式集成的难点是解决不同局部场地异构数据模式之间的冲突,实现全局模式与局部模式之间的映射。全局模式和场地模式之间的映射关系是数据集成系统的构建基础。本研究主要在传统分布式异构数据库模式集成与分布式异构空间数据模式集成已有研究成果的基础上,针对目前对异构空间数据模式集成的不足,重点研究空间数据的模式集成方法,为分布式异构空间数据无缝集成奠定基础。

模式冲突产生原因,形成冲突分类体系,共4大类15小类

进行描述和编码,指出解决可能性,及拟采用的解决方法

提出基于扩展GML的全局模式表达与映射方法

基于扩展GML全局模式表达,初步探讨了全局模式的更新问题

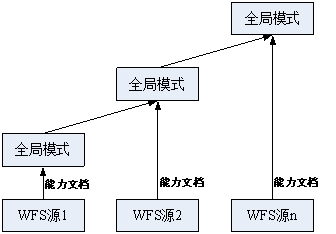

全局模式的形成有自上而下和自下而上两种途径,分别对应两种研究流派,即LAV (Local As View, LAV)和GAV (Globe As View, GAV)。本课题着眼于已有分布式异构空间数据源的集成问题,因而拟采用自下而上方法,从局部模式生成全局模式。考虑到WFS(Web Feature Service, WFS)服务的标准性、开放性和流行性(绝大多数GIS软件都提供了WFS服务),本课题使用WFS服务导出局部数据源,将其能力文档作为局部模式。在此基础上,通过两两合并,逐步形成全局模型,并建立与各WFS源的映射,如下图所示:

为了提高合并效率,我们借助决策树方法来获取可匹配图层的候选集合,其评价依据有类型、尺度、范围、基准和时间等因素,这些因素按重要程度被依次排序,以减少搜索空间。在得到候选集之后,我们通过手工方法挑选出匹配图层(这里,属性,特别是描述性属性,如名称、简介等,可作为一个手动匹配的重要依据),并据此得到全局图层。属性匹配是数据库领域模式匹配的一个经典研究问题,学者们提出了多种自动或半自动的匹配方法,大致可分为基于元数据的匹配和基于实例的匹配两大类。本课题采用前一类方法,并引入决策树方法来获得粗匹配集,最后通过手工方法来裁剪,以实现精确匹配。

分布式空间数据模式的更新是一个比较复杂的问题,本课题在这方面做了初步的探索,仅考虑局部模式中图层的增删问题。当在局部模式中增删一个图层时,首先遍历基于扩展GML的全局模式,搜索与之相关的全局图层,然后进行相应的更新,包括建立/删除属性和映射关系,并修改要素字典,其中,要素字典修改主要包括如下四个操作:1)增加场地要素项,即

空间数据的模式集成的研究相对较少,课题提出的多维度冲突分类树比较全面的表达了空间数据集成中可能出现的冲突种类。因此,异构空间数据模式冲突分类与冲突解决方法是一个创新点。

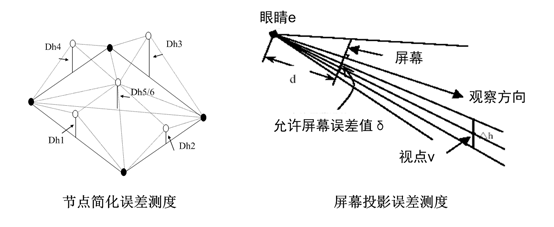

基于物体空间节点简化误差测度和屏幕投影误差测度的集成可视化规则

本课题针对异构空间数据可无缝可视化集成准则是:在多尺度地形、影像等集成可视化中,使用基于物体空间节点简化误差的层次嵌套和屏幕误差的简化误差测度方式来判定数据节点是否处于活化状态,它是进行节点可无缝集成的阈值,可以根据这个阈值来限定节点剖分操作。

基于全局逻辑金字塔索引结构的异构栅格数据集成方法

针对分布式异构金字塔结构栅格数据集成,课题设计了分布式异构栅格数据集成架构。为了实现对分布在网络环境中各个节点上异构栅格数据统一调度和管理,本文设计了分布式栅格索引机制,主要由两部分构成:分布式栅格数据索引代理和分布式索引注册中心。

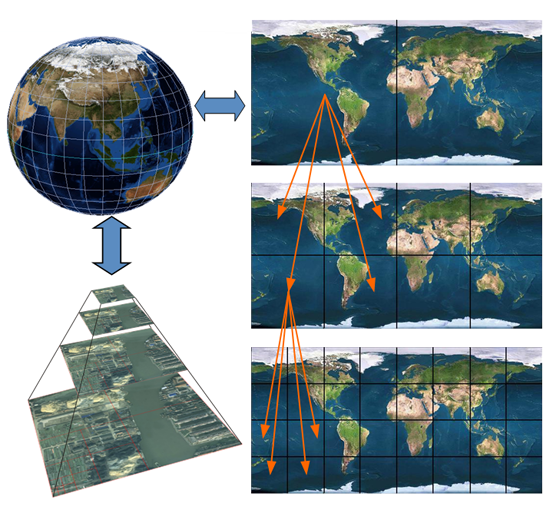

为了实现对层数、分辨率、金字塔存储与描述不同的异构金字塔结构组织的栅格集成管理,设计了全局逻辑金字塔结构索引,其核心是面向全球范围,在经典四叉树(Quad Tree, QT)算法(Klinger,1976)基础上,采用Ottoson提出的用椭球四叉树对全球地理数据索引的方法(Ottoson,2002)构建全球等经纬度的地理坐标系,分别对东西半球分别建立两个层次四叉树结构,并对四叉树中每一层中的逻辑分块进行全球统一时空编码,四叉树四个结点分别代表该逻辑块的空间范围,由此面向全球空间范围的层次四叉树空间索引一旦建立,全局逻辑空间索引就确定下来。

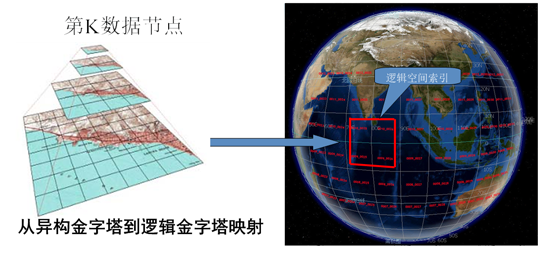

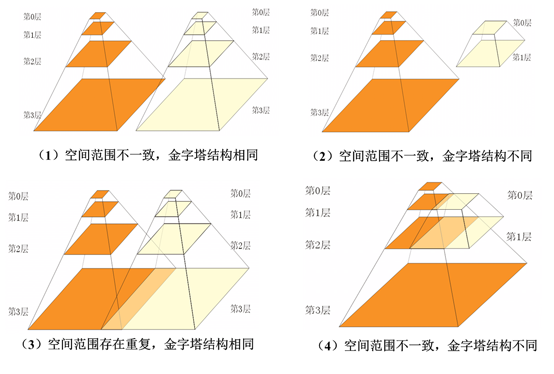

按照局部异构栅格数据空间索引的空间范围、金字塔结构层数、分辨率(比例尺)等基本信息,分布式索引注册中心将注册后的局部空间索引和全局逻辑金字塔结构空间索引建立一一映射关系,如下图所示:

在分布式异构金字塔结构栅格数据集成管理中,面临着异构金字塔结构栅格数据集成问题,即:通过一种异构金字塔栅格数据集成另外一种异构金字塔栅格数据。异构金字塔结构栅格数据集成如下:

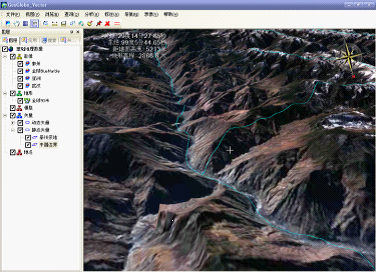

上述方法已应用于开放式地球空间信息网络服务平台软件GeoGlobe中。基于本文的方法,分别采用下面几种异构金字塔数据组织的武汉地区0.6米分辨率的不同时相影像数据进行集成实验:(1)Google Earth组织的多尺度金字塔结构影像数据,简称Google Raster,(2)Oracle数据库系统中GeoRaster组织的多尺度金字塔结构影像数据,简称Oracle Raster。分别部署在10MB带宽的局域网环境中2个节点上进行实验。

GRID-TIN数据集成方法

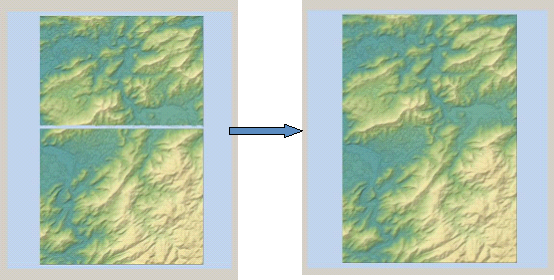

下图中左图是TIN与GRID分别生成的地形晕渲图,由于数据范围不连续,存在生成的运行图有“缝隙”存在,采用本课题提供的方法,将TIN与GRID数据进行无缝晕渲,生成结果如下图中右图所示,可以看到“缝隙”已经消除。

基于WMS,WFS和WCS服务规范,实现无缝集成

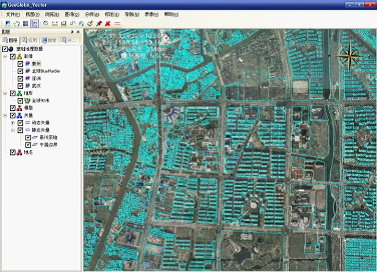

针对异构空间数据的特点,采用基于WMS和WCS等标准的服务接口,实现矢量、影像和地形数据的无缝集成可视化及栅格地图服务。分布式矢量、地形与影像集成可视化效果图如下:

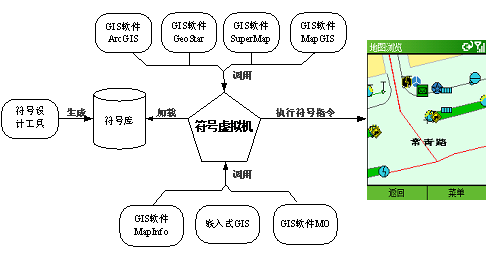

基于虚拟机GIS符号化集成方法

空间拓扑关系连接的分类方法

跨边界空间片段连接的去除规则、过滤规则

证实了课题研究方法跨边界连接效率优势

与空间查询分解一起提出空间数据连接的综合优化策略

在总结现有分布式空间连接研究成果的基础上,对区域分片情况下的片段跨边界空间连接进行了分析,将分割分片的空间片段连接分成两组:跨边界连接和非跨边界连接,指出分割分片的跨边界空间无缝查询问题实质上是跨边界片段连接问题,因此可以用片段连接来实现。

提出了以空间拓扑关系和空间分析操作为基础的空间连接分类方法,以Open GIS标准定义的空间拓扑关系和空间分析操作为基础,将空间拓扑关系和空间分析操作各分成两类,并以Buffer分析操作与空间拓扑关系操作组合将空间片段连接划分成四类,分别进行讨论。

提出了跨边界连接的优化策略,包括片段连接的去除规则和过滤规则,对这些规则进行了形式化,给出了推导或证明。并与空间全连接、空间半连接方法进行了效率比较,表明本文提出的优化方法具有明显的优势。

对于区域分片情况下的空间连接,根据跨边界与否进行分组的方法,以及根据空间拓扑关系和空间分析操作进行连接分类,根据分类法进一步提出跨边界的片段连接优化的方法,是课题的一大创新之处,试验结果证明本研究采用的方法也是科学有效的。

1). 2007年11 月,课题组集成可视化方面的部分研究成果已应用于实验室自主研发的GeoGlobe平台,在 “黑龙江省地理信息公共服务平台” 中得到应用。

2). 课题组研发的 “基于虚拟机的地理信息系统通用符号系统” 能够应用于ArcGIS等多种不同GIS平台,引起了ESRI全球业务总监Dave Busser 先生的兴趣,在福建省电力应急管理系统中得到了应用。

3). 异构金字塔栅格数据集成研究成果已用于陕西省电力设计院“PDA电力线路导航定位软件”的开发,该软件在计算资源有限的PDA上将不同范围的不同分辨率影像进行集成,提供大范围高分辨遥感和航空影像快速浏览,为电网线路设计、施工服务。

分布式异构空间数据模式集成、无缝可视化集成、跨边界无缝查询与空间片段连接优化等关键技术是分布式异构空间数据无缝集成应用中的难点技术,也是目前研究的薄弱环节。这些技术的成熟与否直接关系到分布式空间数据深层次共享与应用。目前,实际中存在“数据既多又少”的矛盾。一方面,各部门、各单位获取和生产了大量的空间数据;另一方面,面向应用部门有难以方便得到满意的空间信息。其主要原因除了政策滞后方面外,技术的不成熟也是关键原因之一。分布式空间数据共享与互操作方面的现有成果虽然在很大程度上解决了空间数据共享问题,但实际应用中目前主要还是停留在空间数据的可视化以及简单的查询方面,区域分片的分布式空间查询、分析等深层次应用还存在诸多有待研究解决的问题。课题在异构空间数据模式冲突分类、异构金字塔结构栅格数据无缝可视化、异构栅格地图无缝集成可视化等方面的成果弥补了目前研究的不足,具有较好的创新点;在跨边界空间片段连接的优化、跨边界透明无缝查询方面,取得了原创性创新成果。本课题取得了一些创新性成果,无论在理论上还是在具体的实现技术上都将对分布式异构空间数据的共享和无缝集成应用技术起到一定的促进作用。